釣り人にとって悩みの種になるのがロッドホルダーです。ロッドホルダーには様々な種類がありますが、全ての釣り場で使えるホルダーは存在しないため、自分がメインに行く釣り場を中心に買い揃えていくしかありません。今回の記事では、ロッドホルダーの利用メリット、種類、関東の釣り場別に購入すべきロッドホルダーを紹介します。

ロッドホルダーの利用メリット

釣り場でロッドホルダー(竿立て・竿受け)を利用するメリットは、主に以下の点が挙げられます。

1. 釣りの効率アップ

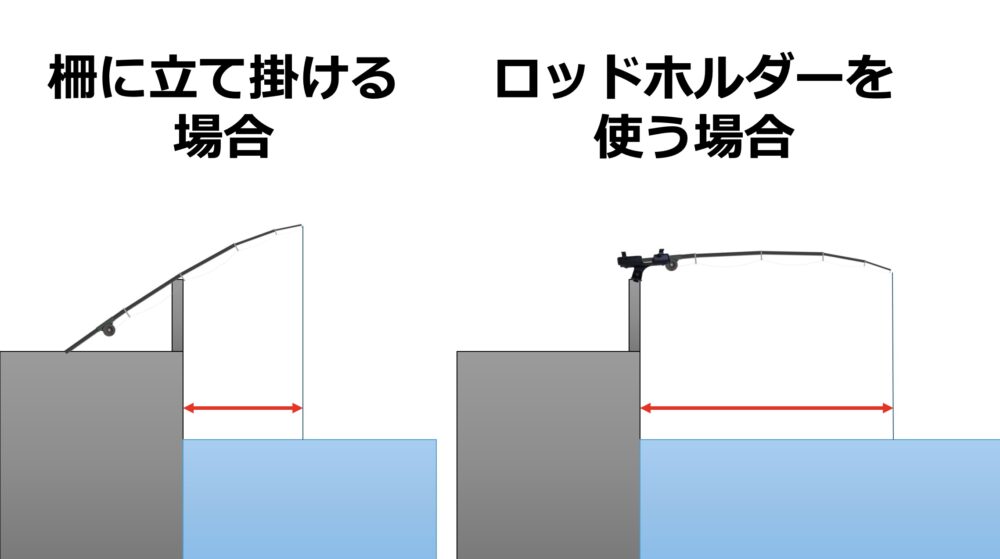

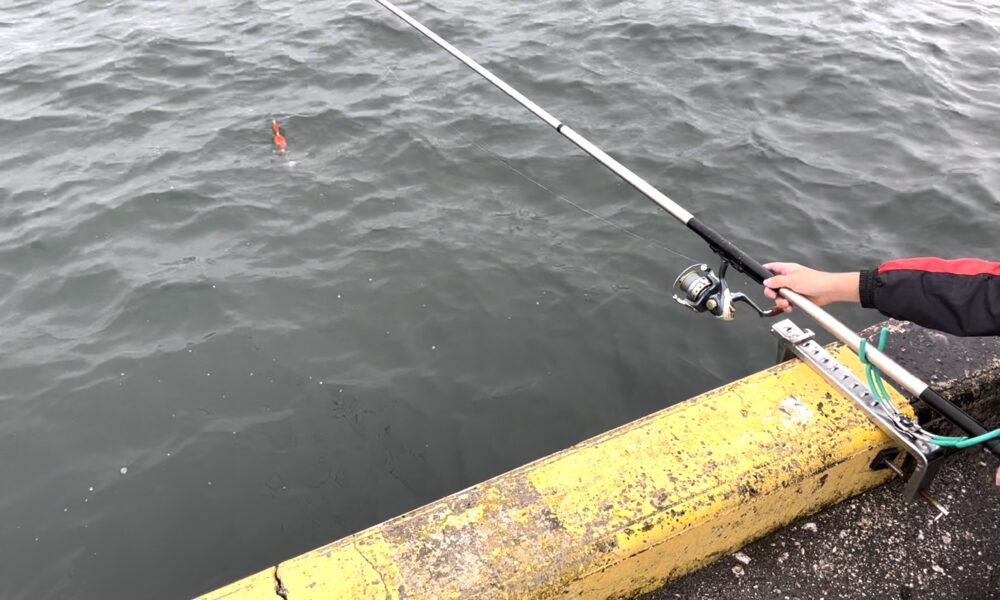

ロッドホルダーの利用メリットには色々な理由がありますが、個人的には「使ったほうが釣果が上がるから」という理由が一番です。 ロッドホルダーを使うとより広いレンジにアプローチ可能:堤防からサビキ釣りなどで真下に仕掛けを落とす場合、ホルダーを使うことによって、以下のようにより離れた範囲に安定して仕掛けを落とすことができます。  上から見ると、アプローチできる範囲に大きな差があることが分かります。

上から見ると、アプローチできる範囲に大きな差があることが分かります。  スムーズな作業: ルアー交換や仕掛けの準備、エサ付けなど、両手を使いたい作業の際に、竿を安全に立てておくことができます。これにより、手返しが良くなり、スムーズな釣りを実現できます。 複数本のロッドを管理: 複数の竿を同時に使う釣り(投げ釣りなど)では、ロッドホルダーがあればそれぞれの竿を立ててアタリを待つことができます。

スムーズな作業: ルアー交換や仕掛けの準備、エサ付けなど、両手を使いたい作業の際に、竿を安全に立てておくことができます。これにより、手返しが良くなり、スムーズな釣りを実現できます。 複数本のロッドを管理: 複数の竿を同時に使う釣り(投げ釣りなど)では、ロッドホルダーがあればそれぞれの竿を立ててアタリを待つことができます。

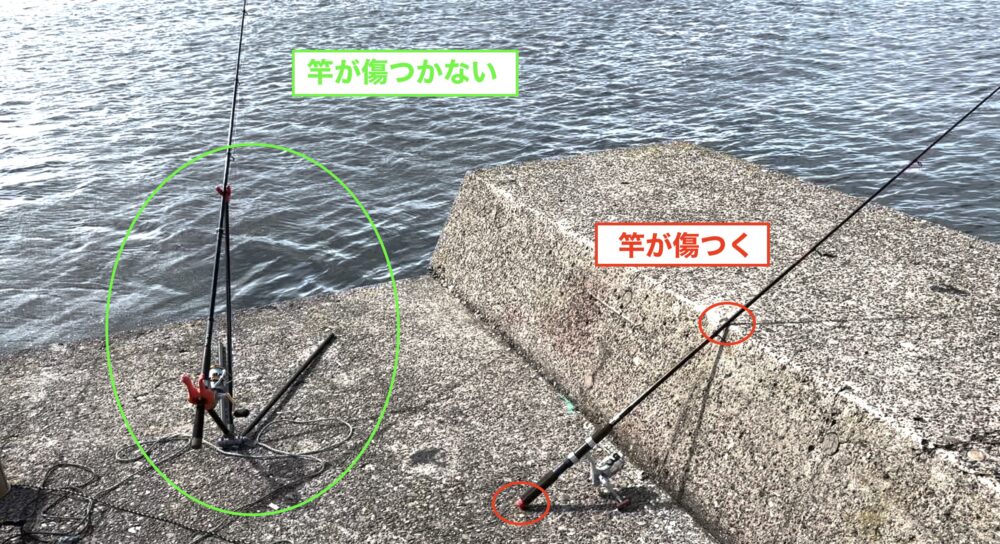

2. タックルの保護

破損防止: 釣り竿を地面やコンクリートの堤防に直置きすると、傷がついたり、誤って踏まれたり、風で倒れたりして破損するリスクがあります。ロッドホルダーに立てかけることで、大切な竿やリールを衝撃や汚れから守ることができます。 リールの砂噛み防止: 特に砂浜や砂利の多い場所で直置きすると、リールに砂が入って故障の原因になります。ロッドホルダーを使うことで、リールが地面に触れるのを防げます。

3. 疲労軽減

置き竿で休憩: 魚からのアタリを待つ間、竿を持ち続けるのは意外と疲れます。ロッドホルダーに立てかけておくことで、両手が空き、休憩や食事、他の作業に集中できます。 こんな感じで椅子に座りながらのんびり当たりを待つことができます。

4. 快適性の向上

置き場所に困らない: 釣り場によっては、竿を立てかけるのに十分なスペースがない場合があります。ロッドホルダーがあれば、場所を選ばずに竿を立てておくことが可能です。

ロッドホルダーの種類

ロッドホルダーには、クーラーボックスに取り付けるタイプ、タックルボックスに装着するタイプ、地面に刺す三脚タイプなど、様々な種類があります。自分の釣りスタイルやフィールドに合わせて選ぶことで、より快適で安全な釣りを楽しむことができます。 フィールド別に使えるホルダーを解説してみます。

柵がある場所で使えるホルダー

柵がある場所では、柵の形状に合わせて使えるホルダーを選ぶことになります。

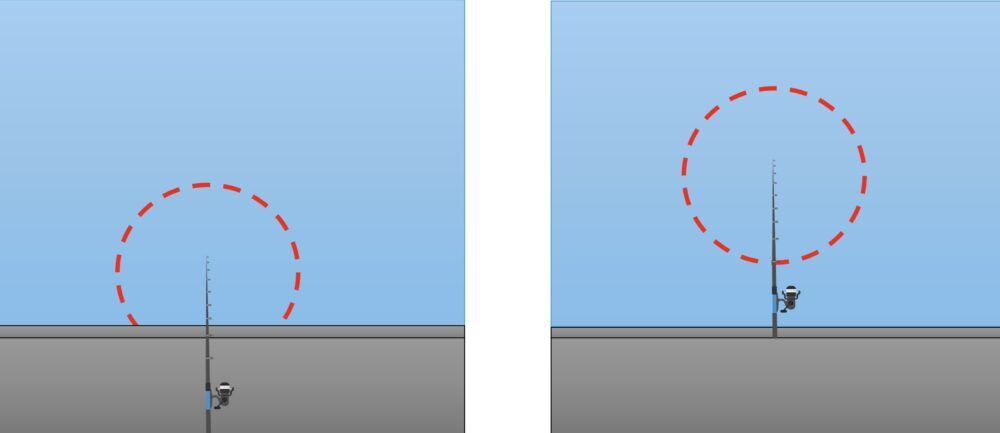

柵の形状が丸型:「くの字型」のホルダーを選ぶ

柵の形状が丸型の場合は、固定時の接触部分がくの字型のホルダーを購入しましょう。  理由は簡単で、柵との接触部分が大きいため、丸いポールでも安定して固定できるからです。

理由は簡単で、柵との接触部分が大きいため、丸いポールでも安定して固定できるからです。  くの字型のロッドホルダーで最も人気があり有名なのが第一精工の商品です。釣り場で使っている人を多く見ます。

くの字型のロッドホルダーで最も人気があり有名なのが第一精工の商品です。釣り場で使っている人を多く見ます。

柵の形状が四角:固定部分が平面型のホルダー

柵の形状が四角い場合は、固定部分が平面になっているものを選びます。固定部分が平面になっている商品の多くは、横向きに固定する形と、縦向きに固定する形と変えられるものがほとんどです。

柵の幅が太い:万能竿受け

柵の中には、パイプ部部の幅が異常に広いものがあり、その場合は万能竿受けを使います。以下の商品が最も有名です。

柵はあるが、真下に仕掛けを落とせない:ぐにゃぐにゃ棒など

柵の真下がテトラ帯だったり、水深が極端に浅い場合は仕掛けを真下に落とす必要がないため、基本は竿は柵に立て掛けて置き竿にすることになります。その際に必要なのは、風に煽られて竿が左右に倒れてしまうことです。 それを防ぐことができるのは、以下の様なロッドホルダーです。

柵がない場所で使えるロッドホルダー

堤防やサーフなど、柵がない場所で釣りをする場合もあります。その際は、以下の様な商品もあります。僕も一つ持っていますが、とても便利です。

難点は、万能竿受け同様、嵩張る点です。ポールが組み合わさっている分、万能竿受けよりももっと嵩張ります。しかし、一度使ってしまうと手放せない商品です。 以下の様な三脚型のものもありますが、バケツの重みで三脚を固定するため、安定性という面では若干不安が残ります。

難点は、万能竿受け同様、嵩張る点です。ポールが組み合わさっている分、万能竿受けよりももっと嵩張ります。しかし、一度使ってしまうと手放せない商品です。 以下の様な三脚型のものもありますが、バケツの重みで三脚を固定するため、安定性という面では若干不安が残ります。 神奈川県の釣り場

江ノ島湘南台堤防・白灯台で使えるロッドホルダー

江ノ島湘南大堤防・白灯台の柵はこのように「縦が細い四角型」です。  この形状の場合は、真下に仕掛けを落としたい場合は、固定部分が平面になっているロッドホルダーを上下に噛ませる形になります。

この形状の場合は、真下に仕掛けを落としたい場合は、固定部分が平面になっているロッドホルダーを上下に噛ませる形になります。

浦賀港陸軍桟橋で使えるホルダー

陸軍桟橋の柵はまさかの「チェーン」です。支柱も迷惑?なおしゃれ形状で、ホルダーの固定は不可能。  そのため、この釣り場で使えるのは自立型のロッドホルダーです。以下の三脚自立型なら、真下に仕掛けを落とすこともできますし、ちょい投げなどの場合も竿を三脚に立てかけることもできます。

そのため、この釣り場で使えるのは自立型のロッドホルダーです。以下の三脚自立型なら、真下に仕掛けを落とすこともできますし、ちょい投げなどの場合も竿を三脚に立てかけることもできます。

横須賀大津港新堤防で使えるホルダー

ここの柵の形状は「四角中太サイズ」です。固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

横須賀海辺釣り公園で使えるロッドホルダー

横須賀海辺釣り公園の柵はここでしか見ない特殊形状です。丸型でもなく、四角でもなく、かつ非常に細いのが特徴です。さらに横一直線ではなく波打っています。釣り専用公園なのに、なぜこんな形にしたのかとても不思議です。笑  ここは柵の幅が極端に細いため、以下の様な固定部分が狭いホルダーがハマります。以下の商品は、2つセットで三千円程度と非常にコスパも高いです。ロッドホルダーには珍しく、角度が変えられるのも便利です。ただし、ホルダーとしての強度はそれほど高くないので、大物狙いの場合は注意が必要です。

ここは柵の幅が極端に細いため、以下の様な固定部分が狭いホルダーがハマります。以下の商品は、2つセットで三千円程度と非常にコスパも高いです。ロッドホルダーには珍しく、角度が変えられるのも便利です。ただし、ホルダーとしての強度はそれほど高くないので、大物狙いの場合は注意が必要です。

横須賀うみかぜ公園で使えるロッドホルダー

横須賀うみかぜ公園の柵の大きさは「丸型中太サイズ」です。  ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

リサイクルプラザ「アイクル」 海釣りコーナーで使えるロッドホルダー

リサイクルプラザ「アイクル」 海釣りコーナーの柵は「四角型中太サイズ」です。

固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

金沢水際線緑地で使えるロッドホルダー

柵の大きさは「丸型中太サイズ」です。  ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

杉田緑地公園で使えるロッドホルダー

柵の大きさは「丸型中太サイズ」です。  ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

みなとみらいエリアで使えるロッドホルダー

みなとみらいエリアには非常に多くの釣り場があります。

- 臨港パーク

- カップヌードルミュージアムパーク

- 赤レンガパーク

- 象の鼻パーク

- 山下公園

- 汽車道

しかし、基本的に全ての釣り場で、柵に固定するロッドホルダーの利用は禁止されています。  そのため、足元に仕掛けを落としたい場合は、以下のような三脚自立型のロッドホルダーを地元釣り師たちは使っています。三脚の下に水を入れたバケツを吊るすことで三脚を安定させて使います。

そのため、足元に仕掛けを落としたい場合は、以下のような三脚自立型のロッドホルダーを地元釣り師たちは使っています。三脚の下に水を入れたバケツを吊るすことで三脚を安定させて使います。

磯子海づり施設で使えるロッドホルダー

磯子海づり施設の柵の大きさは「丸型中太サイズ」です。磯子海づり施設はこのように非常に狭い釣り場なので、竿を立てかけるとスペースが狭くなるため、ロッドホルダーを非常に重宝します。  円錐の柱には万能ホルダーがハマります。

円錐の柱には万能ホルダーがハマります。

本牧海づり施設で使えるロッドホルダー

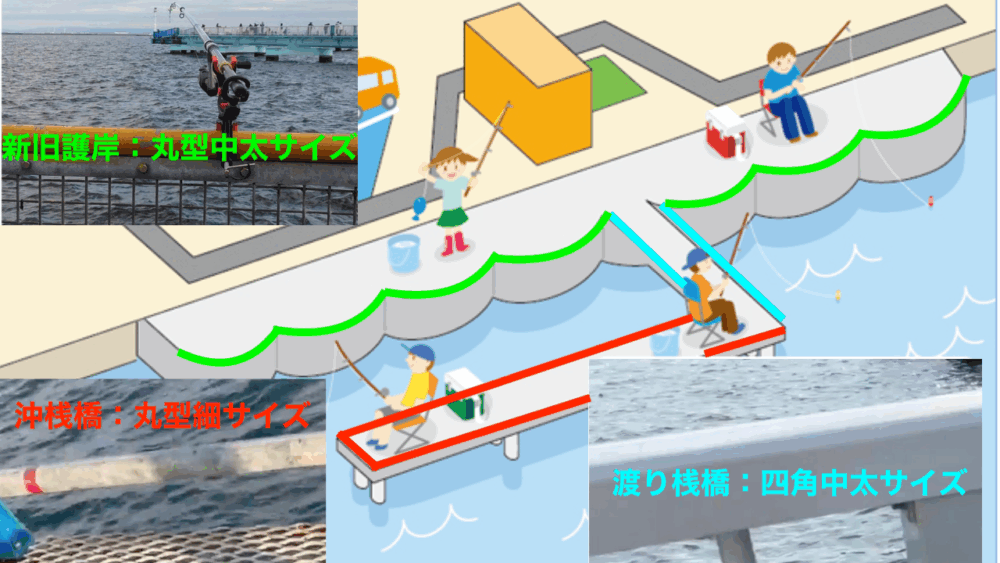

本牧海づり施設ですが、3つの釣り場があり、釣り場ごとにお勧めのロッドホルダーが変わります。

新旧護岸で使えるロッドホルダー

新旧護岸の柵は丸型中太サイズです。  お勧めはくの字型のホルダーとなります。

お勧めはくの字型のホルダーとなります。

渡り桟橋で使えるロッドホルダー

渡り桟橋は、護岸と沖桟橋を結ぶ通路です。  ここの柵の形状は「四角中太サイズ」です。そのため、くの字型のホルダーは使えないので、固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

ここの柵の形状は「四角中太サイズ」です。そのため、くの字型のホルダーは使えないので、固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

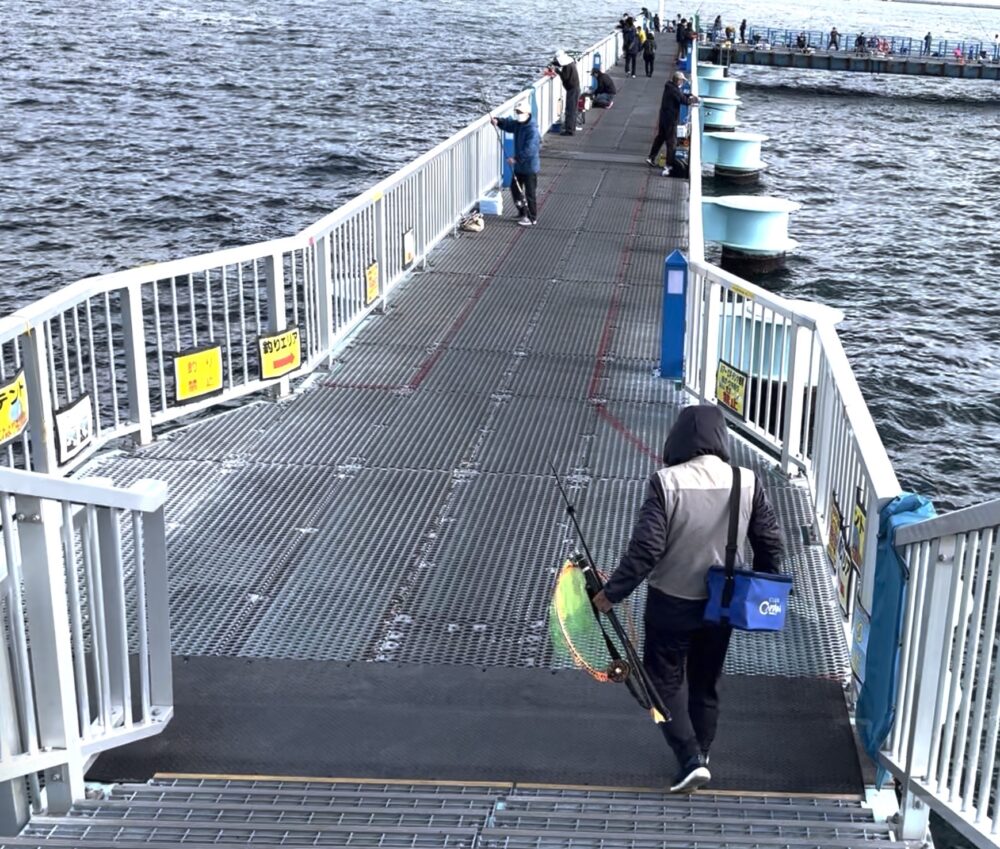

沖桟橋で使えるロッドホルダー

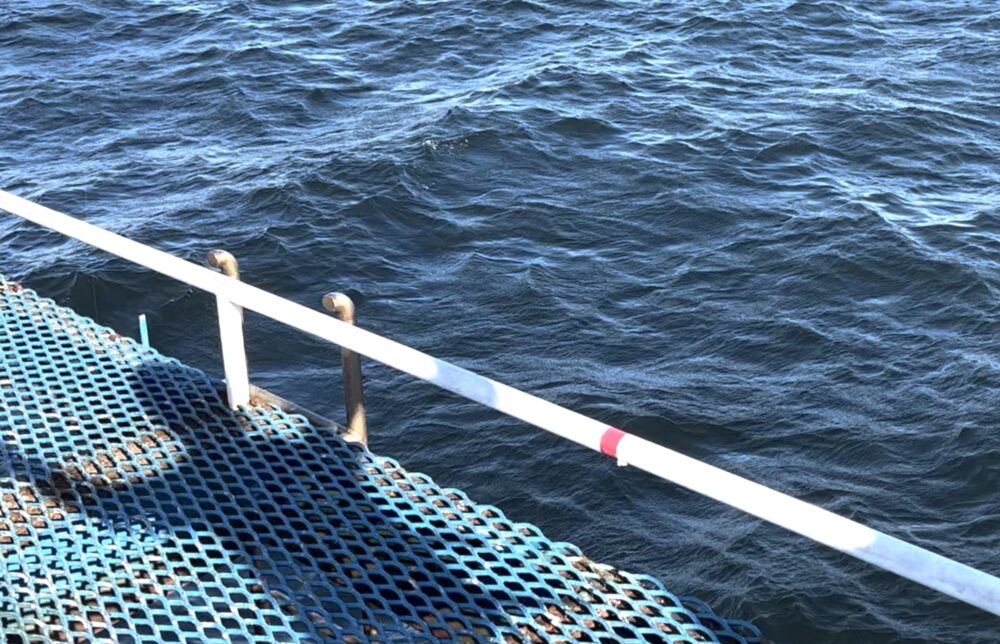

沖桟橋は以下の写真にも写っている様に、柵は「丸型細サイズ」です。足元に竿を置いても良いのですが、ロッドホルダーがあると狭い足回りを広く使うことができます。  ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

大黒海づり施設で使えるロッドホルダー

大黒海づり施設の柵は「丸型太幅サイズ」です。関東の釣り場の中では、最も幅が広い柵の一つです。  ここは上記の写真の通り、万能ロッドホルダー一択です。

ここは上記の写真の通り、万能ロッドホルダー一択です。

ふれーゆ裏(末広水際線プロムナード)で使えるロッドホルダー

ここの柵の形状は「四角中太サイズ」です。  ここでは、固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

ここでは、固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

東扇島西公園で使えるロッドホルダー

東扇島西公園の柵は「丸型太幅サイズ」です。  ここで使えるお勧めロッドホルダーは写真の通り、くの字型のホルダーとなります。

ここで使えるお勧めロッドホルダーは写真の通り、くの字型のホルダーとなります。

東京都の釣り場

城南島海浜公園で使えるロッドホルダー

ぐにゃぐにゃ曲がる棒をが便利です。

ぐにゃぐにゃ曲がる棒をが便利です。

若洲海浜公園で使えるロッドホルダー

若洲海浜公園の海づり施設ですが、このように円錐の柱部分とパイプ部分で使えるホルダーが変わります。柵の大きさは「丸型中太サイズ」です。  円錐の柱には万能ホルダーがハマります。

円錐の柱には万能ホルダーがハマります。

有明西ふ頭公園で使えるロッドホルダー

有明西ふ頭公園の柵は「丸型中太サイズ」です。  ここで使えるロッドホルダーは万能ロッドホルダーか、くの字型のホルダーとなります。

ここで使えるロッドホルダーは万能ロッドホルダーか、くの字型のホルダーとなります。

豊洲ぐるり公園で使えるロッドホルダー

豊洲ぐるり公園の柵は「特殊形状」と「丸型太サイズ」です。ただ、ぐるり公園では釣りルールがかなり厳格化されサビキ釣り等が全面禁止されているため、ホルダーを使って真下に落として釣りをする人はかなり減っています。現状は黒鯛を狙っているヘチ釣り師たちが多いので、ホルダーはもちろん使っていません。

特殊形状の柵にはホルダーは使えないと思いますが、丸型の方は万能ロッドホルダーが使えます。

特殊形状の柵にはホルダーは使えないと思いますが、丸型の方は万能ロッドホルダーが使えます。

芝浦南ふ頭公園で使えるロッドホルダー

芝浦南ふ頭公園の柵は「四角中太サイズ」です。  ここで使えるロッドホルダーは万能ロッドホルダーか、固定部分が平面タイプのホルダーがハマります。

ここで使えるロッドホルダーは万能ロッドホルダーか、固定部分が平面タイプのホルダーがハマります。

千葉県の釣り場

浦安電波塔下で使えるロッドホルダー

浦安電波塔下ですが、以下のロッドホルダーが浦安市によって準備されています!有り難く利用させてもらいましょう!

高洲海浜公園・浦安総合公園で使えるロッドホルダー

手前がテトラになっているため、フェンスに竿を立てかける人しかいません。その場合は、以下のホルダーが便利です。  僕はぐにゃぐにゃ棒を愛用しています。ただ、僕のものは短くて、ギリギリ使えるレベルです。以下の商品はもっと長いものです。

僕はぐにゃぐにゃ棒を愛用しています。ただ、僕のものは短くて、ギリギリ使えるレベルです。以下の商品はもっと長いものです。

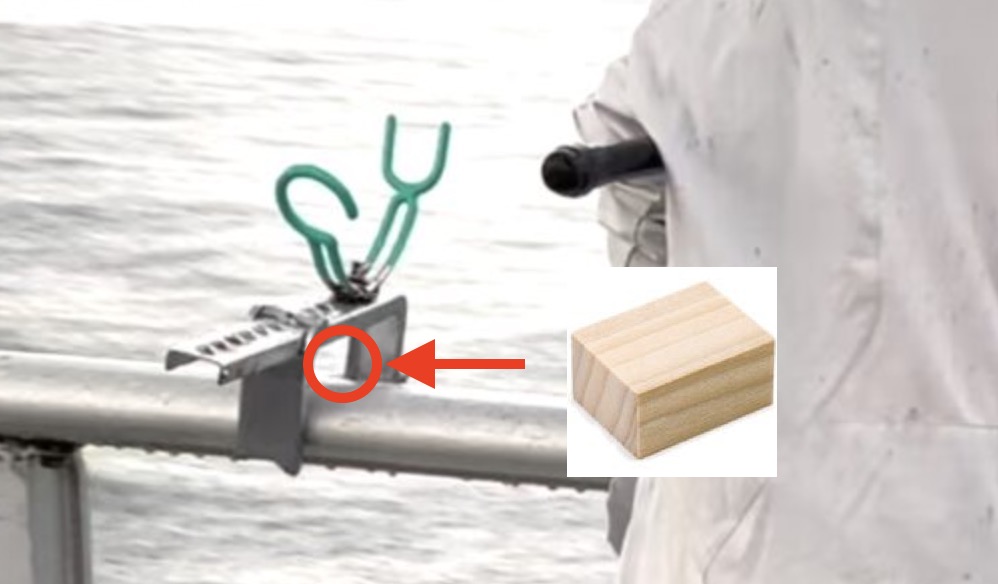

検見川浜東突堤・西突堤で使えるロッドホルダー

検見川浜東突堤は、はっきり言ってロッドホルダー泣かせです。ここの柵は以下のように潰れた円錐状になっています。通常タイプのホルダーは幅が広すぎて使えず、上下で噛ませようとしても微妙に丸まっているのでうまく固定できません。  僕は上の写真のように万能ホルダーを無理やり噛ませていますが、正直安定性は高くありません。万能ロッドホルダーを使う場合は、隙間に木片などを差し込むともう少し安定するのではないかと思います。

僕は上の写真のように万能ホルダーを無理やり噛ませていますが、正直安定性は高くありません。万能ロッドホルダーを使う場合は、隙間に木片などを差し込むともう少し安定するのではないかと思います。

千葉港中央ふ頭で使えるロッドホルダー

千葉港中央ふ頭の柵は「四角型細サイズ」です。  固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

固定部分が平面タイプのロッドホルダーが活躍します。

市原オリジナルメーカー海づり施設で使えるロッドホルダー

柵は「丸型細サイズ」です。市原オリジナルメーカー海づり施設は沖堤防なので、足元に竿を置いても良いのですが、ロッドホルダーがあると狭い足回りを広く使うことができます。

ここで使えるお勧めロッドホルダーはくの字型のホルダーとなります。

館山夕日桟橋で使えるロッドホルダー

館山夕日桟橋は柵は「丸型太サイズ」です。  基本的に万能ロッドホルダーだけが使えますが、上の写真の様に、下の段の一回り細い柵に無理やりロッドホルダーをつけている人もいます。

基本的に万能ロッドホルダーだけが使えますが、上の写真の様に、下の段の一回り細い柵に無理やりロッドホルダーをつけている人もいます。

飯岡港で使えるロッドホルダー

飯岡港の柵の大きさは「丸型中太サイズ」です。  足元に竿を落としたい場合は、丸型なので、くの字型が最もよく固定できます。

足元に竿を落としたい場合は、丸型なので、くの字型が最もよく固定できます。

鴨川フィッシャリーナで使えるロッドホルダー

鴨川フィッシャリーナの柵は「丸型中太サイズ」です。  くの字型が最もよく固定できます。ただ、サーフの釣り場なので、真下は全面水深が浅いです。

くの字型が最もよく固定できます。ただ、サーフの釣り場なので、真下は全面水深が浅いです。

龍ヶ崎堤防で使えるロッドホルダー

龍ヶ崎堤防は堤防手前は非常に足場のいい場所が広がっています。  足場のいい場所では、写真の右側のような三脚型が便利です。

足場のいい場所では、写真の右側のような三脚型が便利です。

岩礁帯であれば、岩場に突き刺すピトン型のロッドホルダーがあります。ただ、磯釣りに頻繁に行くのでなければ、出番も多くないので不要でしょう。

岩礁帯であれば、岩場に突き刺すピトン型のロッドホルダーがあります。ただ、磯釣りに頻繁に行くのでなければ、出番も多くないので不要でしょう。 館山港 砂揚げ場で使えるロッドホルダー

館山港 砂揚げ場ですが、柵はありませんが、以下のような車止めがあります。  ここでは万能竿受けが使えます。

ここでは万能竿受けが使えます。

館山沖ノ島護岸で使えるロッドホルダー

館山沖ノ島護岸は以下のように石積みの柵がない護岸です。  ここは手前が浅くなっているため、仕掛けは投げて待つスタイルになります。以下のロッドホルダーがお勧めです。

ここは手前が浅くなっているため、仕掛けは投げて待つスタイルになります。以下のロッドホルダーがお勧めです。

茨城県の釣り場

波崎新港で使えるロッドホルダー

波崎新港は柵がない港ですが、岸壁の際に車止めがあり、そこに万能ホルダーを設置することができます。

鹿島港魚釣園で使えるロッドホルダー

鹿島港魚釣園は高い柵と低い柵が混在する釣り場です。柵の形状はいずれも「丸型細サイズ」です。  高い柵は真下に仕掛けを落とす場合はくの字型が最もよく固定できます。

高い柵は真下に仕掛けを落とす場合はくの字型が最もよく固定できます。

置き竿にする場合はぐにゃぐにゃ棒も活躍します。

置き竿にする場合はぐにゃぐにゃ棒も活躍します。 那珂港で使えるロッドホルダー

那珂港は広大な港ですが、柵があるスペースがどこにもありません。また、港のほとんどの場所がテトラで覆われてるため、真下に仕掛けを落とせるスペースも限られます。真下に仕掛けを落としたい場合も、沖目に投げて待つ場合も、以下の様な3脚タイプがお勧めです。

大津港で使えるロッドホルダー

大津港は北茨城屈指の人気釣り場ですが、ここも柵とかがありません。 人気の堤防部分では、ほとんどの人が三脚タイプを使っています。

まとめ

ロッドホルダーは集め出すと非常の多くの種類を保管することになり大変です。自分のメインの釣り場と釣りスタイルに合わせて、厳選されたものを2、3持っておくのが良いのではないかと思います。

柵のある釣り場で使うロッドホルダー

柵のある堤防釣りをされる方は、以下の3つを持っておけば、ほとんどの釣り場で対応ができるはずです。

柵のない釣り場で使うホルダー

柵のない釣り場では、以下の三脚型を購入しておけば良いでしょう。通常の三脚としても使えますし、バケツをぶら下げて真下に仕掛けを落とすこともできます。